日本一深いところにホームのある駅『土合駅』へ行ってみる

群馬県に来たついでに、JR上越線の土合駅へ行ってみました。

山間部にあり、谷川岳への登山客が利用することもあってか山小屋風の駅舎。

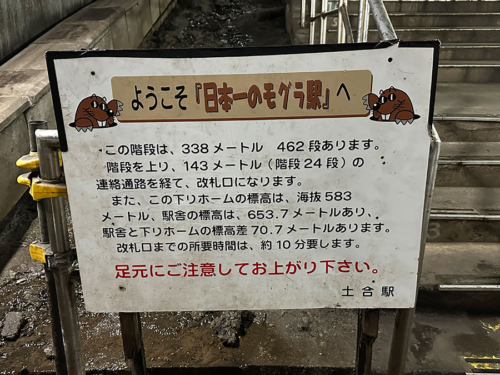

この土合駅、上り線ホームは駅舎と同じ地上にありますが、下り線ホームは上越線の複線化で地下70mに掘られた新清水トンネル内にあり、下り線ホームと駅舎との標高差は70mもあることから「日本一のモグラ駅」と呼ばれています。

今でこそ無人駅になりましたが、駅舎にはかつてのきっぷ売場の窓口や・・・

今は閉鎖されてますが広めの待合室に、この駅が賑わっていた頃の面影を感じる。

今でも谷川岳への登山客が利用するので、山で厳守すべきことが書かれた看板や・・・

改札を通り右へ行くと地上の上り線ホーム、左へ行くと地下深くにある下り線ホームへ。

下り線ホームへ向かうと、いきなり暗い通路が口を開けてるようで不気味。

湿気のせいなのか、コンクリートブロックは苔が生えて緑色になっており、黒い部分はカビかも。

階段を下りはじめて約7分、ようやく曇りがなくなり階段の終わりが見えてきた。

改札から下り線の地下ホームまで10分以上かかります。

階段を下った先は、ひんやりして涼しい新清水トンネルの中。

元々、土合駅は通過用の本線と待避線があり、ホームは待避線側に設置されてましたが、待避線が廃止されて本線側にホームが移設されても、待避線側の長いホームはそのまま残っているという。

上越線用のE129系は、稲穂をイメージした黄色と、トキをイメージした朱鷺ピンクのカラーリング。

電車が去った後は皆さん地上へ戻って行き、ひっそりと静まり返る。

薄明りの中の駅名標には、遠慮気味に「海抜583.41M」と書かれています。

待合室の横には、トンネル内の温度が一定なのを利用してビールが熟成されてます。

そういう私も地上へ戻ろうと階段を見上げると・・・

先が見えない!

階段の脇には「ようこそ日本一のモグラ駅へ」の看板があり、まずは462段の階段を上ってからさらに24段上がったところに改札口があるという。

階段の脇にはエスカレーター用のスペースがありますが、もう設置されることはないでしょう。

メインの利用客は谷川岳の登山客らしいので、これくらいの階段は慣らしに丁度いいんじゃない?

階段には、一段一段段数が書かれていて、5段ずつ踊場になってます。

ということで、地上へ向けて出発!

途中、265段目の踊り場にベンチがありますが、湿気で濡れてるので座る気にならないだろう。

上を見るとゴールの明かりは見えてきましたが、涼しいトンネルの中から真夏の地上へ向かうのでだんだん空気は温かくなるし、もうこの頃には汗ダク。

しかもトンネルの湿気がすごく、全然汗が乾いていかないという。

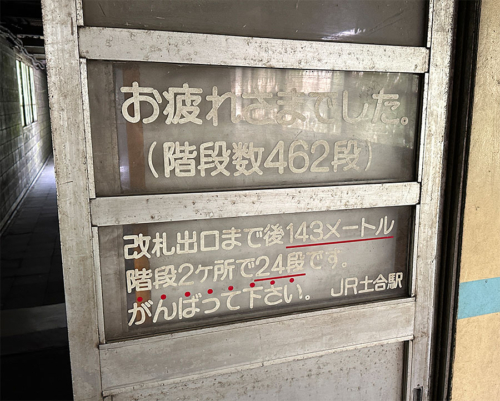

通路の先に木製の引き戸があり「お疲れさまでした(階段数462段)」と労いつつ、「改札出口まで後143メートル 階段2ヶ所で24段です」と現実を突きつけ、とどめに「がんばって下さい」とわざわざ文字の上に点を振ってるところがオモロい。

さらに階段を上り、486段目で地獄の階段ロードのゴール。

もう息は上がるし、湿気で汗が乾かないのでびっちょびちょ。

旧駅事務所は改装されて喫茶店「mogura」になってますが、お盆のこの日は休業してた。

また、グランピング施設「DOAIVILLAGE」も併設されていて、駅の敷地内に泊まれるという。

清算所窓口も残されていて、喫茶店の中から外を見たら、当時の駅員さんの雰囲気を味わえるかも。

駅名標は、地下ホームにあったJR東日本仕様ではなく、昔の国鉄時代風なデザイン。

こちらは「海抜665メートル」とやや強めに主張。

地下ホームには海抜583.41Mと書いてあったので、引き算すると81メートル。ん?

長いホームは待合室を中心に4両分嵩上げされてますが、駅舎から遠い部分は嵩上げされておらず、列車が止まることもない。

元々は待避線のある島式ホームでしたが、待避線が撤去されて1面1線に。

その名残で、架線を支えているVトラスビームの幅が広く、待避線があったところまで伸びている。

上り線ホームをぐるっと見渡してみる。

駅舎に戻ると構内に自販機がありますが、地下ホームから上がってきて汗ダクになった人が水分補給のために買うことが多いようで、ミネラルウォーターやポカリスエットが多め。

駅舎を出ると、国道への通路は舗装されておらず砂利敷き。

車も止められますが、結構大きめの砂利なのでタイヤで石を跳ねさせないよう慎重に。

たっぷり階段を上ってきた最後のシメは、傾斜きつめの下り階段。

高低差でいうとビル約20階分、階段の段数でいうと1フロア15段としたら約30階分の階段を下って上ってくると結構な体力を使いますが、アクティビティとして行ってみるのはアリかも。